認定特定非営利活動法人 天然資源開発機構 理事長

医学博士 山 原 條 二

その1

歯周病と全身性疾患との関連は古くから指摘されて来ています。

循環器系疾患、糖尿病、切迫流産、関節リウマチなどがあります。逆にこれらの疾患により体に変調が来て歯周病菌に感染しやすくなるとも考えられています。以前アメリカ心臓病学会と歯周病学会が共同で“心血管病変と歯周病との関連性は極めて高い”ために循環器専門医と歯科医は連携して適切な処置をやろうという発表がありました。

分子生物学的手法の大変な進歩で動脈硬化プラーク、動脈瘤、心臓弁、冠動脈などの循環器系疾患の患者組織中から Porphyromonas gingivalis(P.gingivalis ジンジバリス菌)の DNAが検出されることからです。

歯周病菌やグラム陰性菌の細胞壁で菌体内毒素(いわゆる LPS)が常時歯周ポケットの微小循環器から全身に巡り種々疾患の引き金となって免疫―炎症反応の深い大きな原因と考えられます。

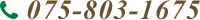

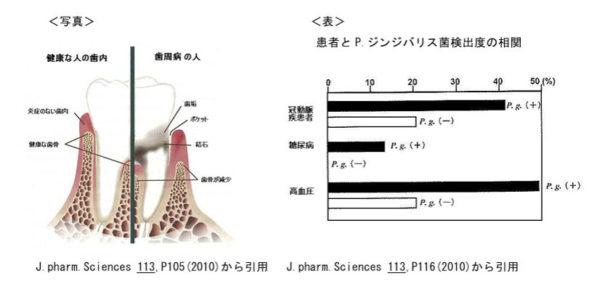

写真に模式的な歯周病患者の歯肉と歯骨の状態を示しました。ポケットと言われるところでジンジバリス菌などが増殖し歯根の微小循環から種々病気の原因となる成分が全身に配送されて行くわけです。また表は冠動脈疾患、糖尿病、高血圧などいずれの症状のある患者は明らかにジンジバリス菌の検出率が高いことを示しています。

高齢化社会と共に歯周病患者の増加があります。

適切な治療と歯を元気にする食養生を常に考えると、肉、砂糖、精白穀物など食物繊維の少ない食品も歯の不具合につながる原因の一つです。

その2

口腔内には色々な病気が発生しますが、発症率からみると歯周病とう蝕(むし歯)が圧倒的に多く、口腔内の2大疾患であることは間違いありません。

歯科疾患による炎症やその原因菌による全身への影響についてもう少し具体的に解説したいと思います。まず先天性の心疾患のある人や心臓に人工口弁を付けた人さらに免疫能を抑制する様な医薬品を用いている人は、歯石除去や抜歯など普通の歯科治療を受けていても、口腔内にその他の出血を伴う場合にも口腔内の細菌が血液中に入って細菌性の心内膜炎を起こすこともあります。

高齢化社会に入ってしばしば高齢者の肺炎による死亡を耳にします。高齢者の口腔機能障害者や要介護者の口腔内の衛生状態は大変悪く、誤嚥性肺炎の病巣から口腔内細菌が検出されています。これらの人は睡眠中に無症候性の誤嚥をくり返し肺炎を発症しているわけです。口腔内の衛生状態を義歯も含め常によく保持する様にする必要があります。また、前回にも述べましたが、心臓血管疾患の発症リスクも歯周病患者は健常者の1.2~2.5倍高いと言われていますのも、歯肉部での炎症時に生成される成分が血管に移行し動脈硬化などの引き金となっていると考えられえいます。

糖尿病の指標の一つであるHbAIcが歯周病の治療を行うだけで低下するという報告なども、やはり歯肉部での炎症によって産生される成分が肝臓での糖代謝に影響を与えインスリンの作用がうまく効かない様に働くとされています。

早産や低体重児を出産するリスクは、歯周病患者は健常者の2~3倍高い状態にあります。これは歯肉での炎症に伴って炎症巣で産生されるプロスタグランジン(PG)という体内成分の1つである PGE2が血中に移行し子宮を収縮するためと推定されています。その他歯科疾患の原因菌や他の菌体の成分が体内に侵入し、これが抗原となって抗体が体内で造られ抗原-抗体複合体が原因となり糸球体腎炎や関節炎を誘発している場合も十分考えられ、歯科疾患が色々の原病巣となっていることがだんだん解明されて来ています。この様に種々の口腔疾患が全身の健康を脅かしていることを理解し、いち早く対応することが必要です。

本記事は認定特定非営利活動法人 天然薬用資源開発機構の承認のもと、転載しております。

天然薬用資源開発機構では自然に根差した健康造りの情報を他にもたくさん発信しております。

天然薬用資源開発機構のホームページを是非ご訪問ください。

http://www.tenshikai.or.jp/